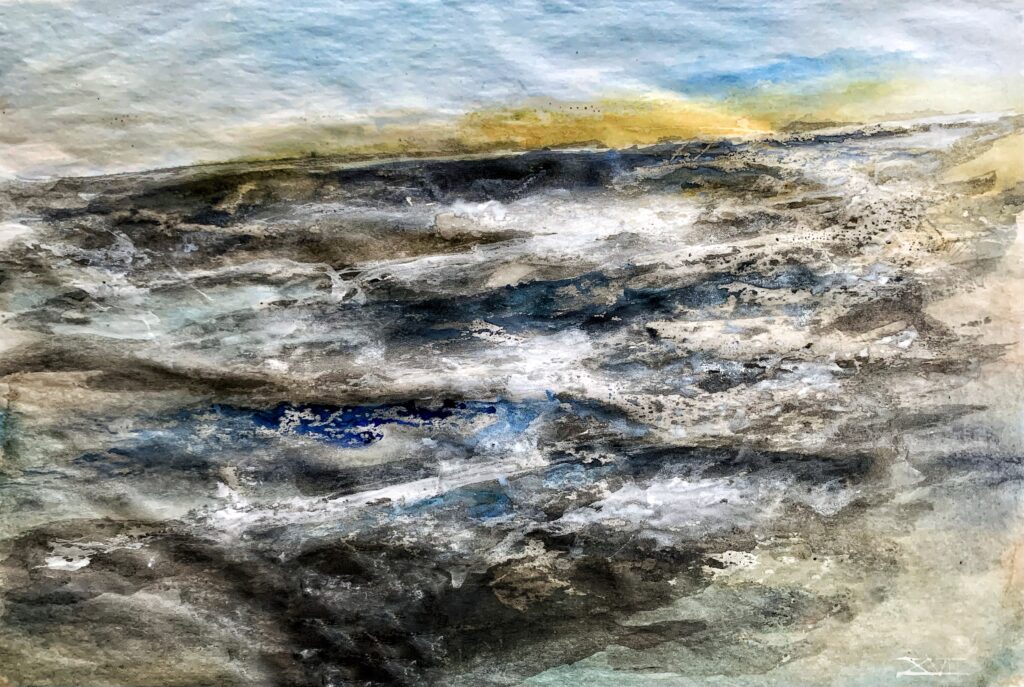

「人是整體宇宙的一部分,是受到時空局限的一部分。他會經驗到自己、他的思想和感受,好像與其餘世界是分開的,這是一種意識的錯覺。

這種錯覺對我們來说是一種牢籠,把我們囚禁在個人的欲望裡,只對最接近的少數人有感情。我們的任務是必須擴大同理心的範圍,擁抱所有生命,以及美麗的大自然,好讓自己脱離牢籠,得到自由。」

—-愛因斯坦

「你說”不活在過去,也不活在未來”,是指”活在當下”那句老話嗎?」

「呃…嚴格來說,我們這具碳基肉身,是沒有”當下”可言的,也沒有意義。」

「真是夠了。為什麼又是沒有可言?又是沒有意義?」

「一來,如前所述,我們這具碳基肉身,在宇宙中不停的移動漂流,當妳一想到”當下”,這個”當下”就漂移成為過去了,根本沒有”當下”這個點讓我們立足。

二來,人類所謂的”意義”,向來是回頭看時,才會恍然大悟:”那個時刻那個場所那個人的那句話,原來是那個意思啊?”

現在的意義,是被日後的心境所給予的,妳真要活在當下,就不能也不會去想現在有什麼意義?」

「我被你搞糊塗了。不活在過去,不活在未來,也不能活在當下,那我們要活在哪裡?」

「活在整體中。忘掉”時間”這個制約,時間只是空間創造出來後必然的延伸,好讓我們得以經歷與超越。」

「整體的什麼?」

「整體的意識。」

「這個整體的意識從何而來?」

「我也不知道。但我猜想,如果宇宙是由能量,意識,物質三種因素所組成,那起源只有兩種可能:

要不就是能量創造物質後,物質再產生意識。這是唯物論,也是目前科學家研究人類大腦後所得出的結論。

要不就是意識創造能量後,能量再聚合物質,形成我們所知所在的這個世界。這是唯心論,也是神秘主義者在某些體驗後所得出的推論。」

「那你相信哪一種?」

「我兩種都信。」

「噯,這種事也可以騎牆搖擺兩邊都押嗎?」

「這兩種可能其實可以並存,但有先後。」

「什麼先後?」

「先有一個不知從何而來的整體單一意識,以其能量,聚合了物質,進而創造了這個宇宙;

繼而從這個物質宇宙中,產生了不同的生物,每個生物再各自演化出意識,其中所謂的人類,更產生了”天上地下,唯我獨尊”的自我意識。」

「你為什麼會有這樣的推論?」

「因為我經歷過…,至今讓我無法解釋的事情。」