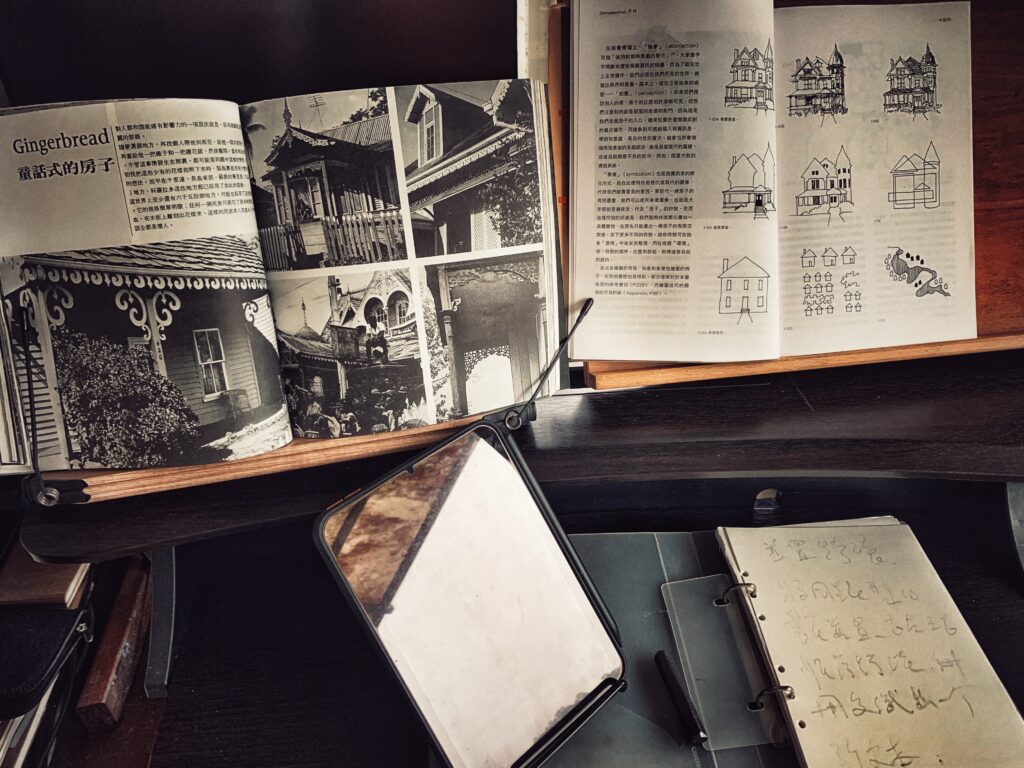

將同類型的書冊並置,由左至右,順序跨讀,交織出一個新文本。

《如何看》(尚林出版)

《視覺筆記》(木馬文化)

將同類型的書冊並置,由左至右,順序跨讀,交織出一個新文本。

《如何看》(尚林出版)

《視覺筆記》(木馬文化)

【台北公會堂】

1931年,日治總督府拆掉清帝國在台最高行政單位「布政使司衙門」,採用井手薰的設計,設立台北公會堂。

被割棄的殖民地迎來了現代化:公學校取代了私塾,衛生所取代了藥舖,派出所取代了村鎮民勇,總督府取代了衙門。

【西門站6號出口】

西門站每天出入8萬4千人,6號出口是約見之地,如同東京澁谷的八公像旁。

作為等待與見面的情緒能量,如果我們的眼睛識得紅紫兩端之外的光譜,就會看見6號出口前不時流溢著疑慮的 焦赭(Burnt sienna),歡欣的 黎明黃(Aurora yellow),無言的派尼灰(Payne’s gray),與悲傷的陰丹士林藍(Intense Blue)。

【西門町】

1897年,艋舺北邊的沼澤區荒涼無人,蚊疫漫生。殖民者排乾污水,填土拓地,蓋了一座名為「台北座」的新式劇館。

「榮座」、「新世界館」、「八角堂(紅樓)」…一座座華麗的建物在新生的市街夏夜,閃爍著剛通上電的霓虹招牌,與暗巷內迷人的紅燈籠相互輝映。

殖民者走了,殖民者來了。黃梅調,好萊塢,為了安置無處可依的新移民,在鐵路旁蓋起了八棟三樓建物,吃喝穿用,一應俱全,有人一輩子就待在三樓閣樓上,再也沒下過樓。

1987年夏天,一個剛從金門待了兩年的男孩,常常站在現在已消失的天橋上,看著腳下如潮汐的車水馬龍,彷如佇立在海邊的崗哨,一站就是一天。

「泰 九二,包荒,用馮河,不遐遺,朋亡,得尚于中行。

九二以剛居柔,在下之中,上有六五之應,主乎泰而得中道者也。

占者能包容荒穢,而果斷剛決,不遺遐遠,而不昵朋比,則合乎此爻中行之道矣。

《象》曰:包荒、得尚於中行,以光大也。

——《周易本義[宋.朱熹撰]》

「所以,一個理想的,上下相連的國家社會體系,應該如何運作呢?」

「上層決定去哪裡?基層決定怎麼去?」

「國家與社會,誰是上層?誰是基層?」

「不一定,匯聚能量,決定意向時,社會是上層,國家是基層,公務員不會比公民意志更有權威;

產出資源,分配物料時,國家是上層,社會是基層,但國家還是要聽從社會,因為只有執行者才知道如何最有效的使用資源。」

「可以舉例嗎?」

「就在不久的十多年前,一座以科技產出知名的島國,國家執政者相信已經掌握通訊科技發展的趨勢,參予了一個號稱跨世代的全球通訊計畫,要將島國社會帶入更美好的未來。」

「然後呢?」

「這個稱為『Wi Max』的偉大計畫,讓民間社會燒光了百億資金,最後卻徒勞無功。」

「為什麼會這樣?」

「政府指示要跨過未來這條大河,就應該依我的計畫,用什麼工具以什麼樣子過河,他們才會給予資源,最後卻淹死了過河的民間業者。」

「啊不然咧?政府什麼都不做嗎?」

「當然不是。政府是資源的分配者,擁有國家才具備的舉國資源可以辦大事;所以就像投資者一樣,更應該分散風險。

但如果政府太想表現自己如何英明偉大,以取得未來繼續執政的合法性,就會像賭徒一樣,孤注一擲,這時就會陷整個國家社會於不可測的風險威脅。」

「那民間社會呢?他們的角色是什麼?」

「民間社會比政府更貼近現實,也更了解可能的機會,讓民間先去試誤證否,等明確的趨勢出現了,政府再去加碼,才能擴大成功的機率。

民間社會眾聲喧嘩,過一條河大家各顯神通,有人過去了,有人陣亡了,亂成一團;這看來是劣勢,但卻是整體進化所必然要付出的代價。」

「台灣法律地位與主權,在對日和會未成以前,不過為我國一托管地之性質,何能明言做為剿共最後之堡壘與民族復興之根據也,豈不令中外稍有常識者之輕笑其為狂囈乎。」

—-蔣介石致陳誠信.1949.01.12

「彼日,南北英雄在台北公會堂開會,到底是在吵啥?」

許多年後,在香港尖沙咀小公寓的客廳,我不禁探問親身參與了改變台灣歷史那幾天的長輩…。

1947年三月,二二八事變後,民間人士成立了「二二八事件處理委員會」,廣招地方菁英至台北公會堂開會。

當時的長輩雖然年輕,卻已是新竹一帶少數參軍太平洋戰爭,隨皇軍征討「鬼畜米英」的通譯,是見過世面的知識份子,遂被地方長老推派來台北開會。

不意開了一上午的會,中午大家邀宴至附近料亭續攤時,長輩以另有要事避開,下午就趕回新竹了。

地方長老見他回來,問台北情勢如何?他冷笑道:

「南北英雄攏齊囉,攏在壓手把。國民政府還沒倒呢…只看見國民政府的可惡,沒看過國民政府的可怕。」

當晚交待家事後,次日即單身偷渡至香港,自此逐放至今。

許多年後,聽我一問,長輩遂笑了:

「哪有相吵?是相吵就好了。相吵是大家意見嘸同,講出來就好了。彼時是相爭!相爭是大家想的,要的都同款,但是擱講不出嘴,所以繞來繞去,攏嘛是為著彼個位。」

爭吵,是開放的市場裡各說各話,各自陳述不同的價值。

爭奪,是封閉的會堂中展示條件,力求分配僅有的資源。

當我們厭煩於爭吵,而懷念昔時權威的,鐵桶般的和諧時;

我們就再也聽不到喧嘩的聲音,而將聽見刀兵將起前的沉默。

http://ibabel.tw/fair/index/501

「泰 初九,拔茅茹以其彙,征吉。

三陽在下,相連而進,拔茅連茹之象,征行之吉也。占者陽剛,則其征吉矣。

《象》曰:拔茅征吉,志在外也。

——《周易本義[宋.朱熹撰]》

「你說:上層的國家機器與底層的社會群體,必須上下流動,交換資源與能量。可不可以說得再清楚些?」

「妳聽過『生態系與生態位』嗎?」

「那是什麼?可以吃嗎?」

「「生態系」作為一個整體, 不是由物種或事件隨機組合而成。

而是由一定數量,不同層次的「生態位」所構成的有序系統。

「生態位」是由某個「模因/物種」取得某個「資源位」後所形成的。

取得資訊/資源後,每個生態位都必須跟其他生態位交換產出,以維持生存,並積累整體的成長,形成穩定的「生態系」。」

「說人話謝謝。」

「妳眼前所見的一切,只要是由生物構成的領域,就一定會形成「生態系」。

而每一種生物,都要在生態系中取得一定的資源,佔據一個穩定的位置,形成物種優勢.這就是「生態位」。」

「那如果沒有取得資源,佔不到位置呢?」

「就變成人家的資源,讓出原有的位置,屈於劣勢。」

「這跟你說的上層國家機器與基層社會群體跟這個有什麼關係?」

「階序愈淺的生態位,其廣度與多元性,決定較深生態位是否能出現。

階序愈深的生態位,其深度與可能性,影響較淺生態位的選擇機會。」

「靠…夠了喔?」

「基層的社會群體是否多元共存,互為供需?決定了上層國家機器模組是否會成為社會的威脅 ?

上層的國家機器是否開放交換,包容可能?決定了基層社會群體中的每個個體有多少機會?」

「可以再簡單明白一點嗎?」

「簡單的說,就像土壤底下相連的作物一般,一拉出來,大家都有關連:妳身處哪種社會群體,就配有哪種國家機器。

如果你自認是百姓,就會有人扮演朝廷來管教你;如果你自居為公民,那你就有機會創造一個現代化的政府。

只有一個上下相連,開放流通的國家社會體系,才有可能與外部交換能量,交易資源,生生不息。」

【日治水道町】

1895,乙未年。原以為簽訂馬關條約後就可依約接收台澎群島的日本帝國,沒料到在地官民沒跟你講什麼現代契約精神的,獨立建國,接收變成征討,由北到南,打了快一年,5萬名日本遠征軍戰死333人(台島軍民則戰死近萬人),但因瘴疫而死的8170人(含主帥北白川宮能久親王),另2萬6千人後送回日本就醫。

泥濘潮濕的土地,滿天飛舞的蚊蠅,讓人上吐下瀉發高燒的飲用水…第三任總督乃木希典覺得夠了,在內閣會議上力主將台澎打包賣給詢購的法國人。

1896年,日後的總督府民政長官後藤新平,邀請來自愛丁堡的蘇格蘭工程師威廉‧巴爾頓規劃建造台北州水道系統,歷時13年,1909年,完成台北水源地工程,開始供應現代化乾淨安全的「水道水」。

心懷大明自居漢裔,祖國清廷割讓出賣,扺死頑抗帝國軍隊,卻在十數年後享用了殖民者帶來的現代化…,當時的台灣人,心情或許跟那杯打開「水道頭」帶著殺菌氯味的自來水一樣,苦澀難言吧?

【Pub小街】

1982年,一位電台熱門音樂DJ,在水源地附近開了一家「rock house」,由於近鄰師大,來台學華語的外國學生紛紛群聚於此,商機湧現,各式pub像是雨後花園般在此逐一盛開。

「我在某家Jazz bar聽了一下午的Billie Holiday,這讓我決心要開一家有DJ,會放不同類型音樂的Pub。」很多年後,這位DJ跟來訪者說。

他說的那家Jazz bar約略猜到,少年時也曾在那裡聽過許多個下午的Billie Holiday與Miles Davis。

其實你若跟那位與DJ同個電台出身,在大樂隊吹薩克斯風的老闆說一聲,他是會換音樂的……至少會換成Ella Fitzgerald。

【師大路】

國立台灣師範大學,前身為總督府台北高等學校,作為台北帝國大學的預科,畢業生免試直升台北帝大。戰後需要大量師資,由行政長官公署升格為台灣省立師範學院,後再成為今天的師大。

由於教育科目的多樣性,師範學校本就具備更多的人文藝術專業,校門前後的小街道旁,也匯集了畫莊樂社書局裱褙店,至於小吃夜市,那是80年代以後的事了。

2019年,路過於此,看到某畫廊作一1949年來台避秦的大師,如溥心畬諸位甲子特展,展名:「先生們來了。」

當時不免輕嘆,好題目,這可是個系列展啊,還可再往前作「先生們走了」特展,如立石鐵臣諸位戰後引揚回本土的日籍美術先生們。

噢,還有「先生們,不說了」,戰後失語禁言,與無法再說話的台籍美術先生們,如李石樵,陳澄波……。

井之頭五郎獨自享用過的昭和洋食小店。

「貴店有什麼料理可以推薦給我們的嗎?」

電視播出後,慕名而來的年輕客人問。

「沒有。」

店內只有一人的歐吉桑淡淡回應。

大疫前家族旅行造訪,那位從廚房中端出美味咖哩飯的歐吉桑,據說在大疫時,也沉默的消失在日暮里的街角風中…。