「死亡並非撲滅光明,而是天已破曉,燈當滅熄。」

──泰戈爾

「你如何面對絕望?」

「不抱任何希望的觀察。」

「觀察什麼?」

「觀察自己,觀察那個放置自己的所在,不要個別辨識區分,而是整體的看見。」

「這也是利用大腦的四種功能錯置嗎?」

「是的,這是”行為你的思考”。」

「不懂?我們通常都被要求要”思考你的行為”,先想後做;難道是要我們先做後想嗎?」

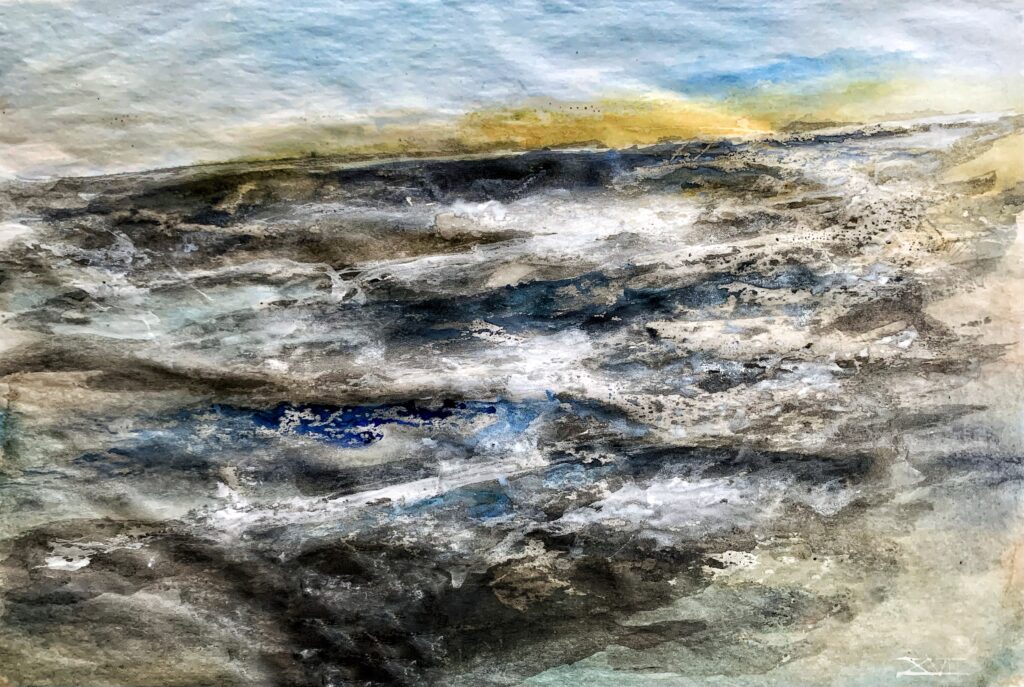

「不是的。想與做,如同一座冰山浮在海上:

沉在海面下的,是想,是思考,是尚未示現的亂流與無法確定;

浮在海面上的,是做,是行為,是已然示現的業力與不可挽回。

”行為你的思考”,是指只要觀察我們可見的部份,而不要被那個不可見的暗流所困擾牽引。」

「我應該從哪裡開始?」

「以全知觀點觀察自己,用他來稱呼自己。

想像妳是個專門寫訃聞的記者,某日收到自己遠行的訊息,妳會如何來描述這個人?」

「嗯,人格高尚,心存善念?」

「這些都是海面下的暗流,不曾示現於這個世界,也無法對這個世界起任何作用。

是善是惡,要看行為,而非念頭。

惡念因緣際會,或成善果;但多少自以為是的善意,卻鋪成通往地獄的路徑?

一個好的訃聞記者,不會假裝知道那個人心裡在想什麼;而是只要描述他的行為,與他的行為給這個世界所帶來的影響。」

「把自己當成是個死人有什麼好處?」

「慢慢的,妳可以學會不用太在乎那個人的感受,而只是安靜的觀察他的行為;當妳隨時是用全知觀點在觀察他時,這個”他”的意識,就會慢慢的消失。」

「所以,你是用”我”的消失來處理”我”的絕望?」

「是的,也一併處理了所有因著以為有”我”所帶來的無常困擾。」

「靠,這種解決方案不就是人還活著就讓自己先掛掉 ,所以就不用擔心了?」

「嗯,妳要這樣解釋也不是不行,但並非妳說的如此而已。」

「那還有什麼?」

「當妳漸漸關掉這一端的意識時,也就同時在另一端慢慢建立意識。」

「什麼意思?」

「還記得我剛說的”全知觀點”嗎?當妳試著用俯瞰的角度描述自己時,妳就是身處另一端了。」