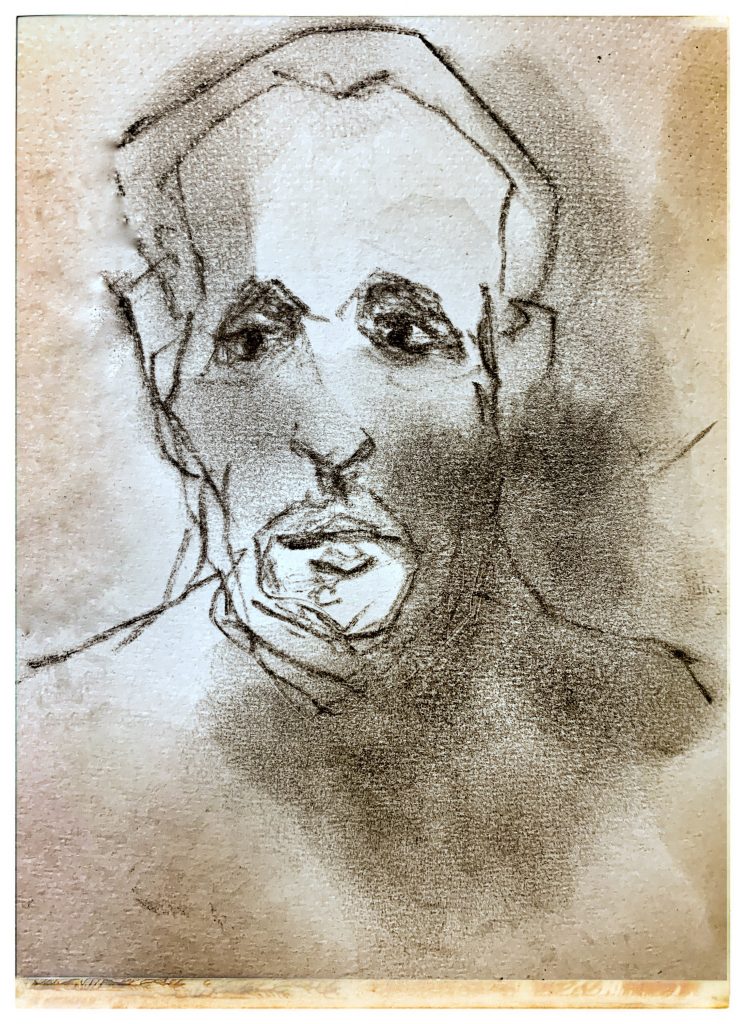

Bustling Concession, Shanghai

Bustling Concession, Shanghai

【否 九四,有命,无咎,疇離祉】

否過中矣,將濟之時也。九四,以陽居陰,不極其剛,故其占為有命无咎,而疇類三陽,皆獲其福也。命,謂天命。

《象》曰:有命,无咎,志行也。

——《周易本義[宋.朱熹撰]》

Bustling Concession, Shanghai

Bustling Concession, Shanghai

「所以,在這一個闇黑局裡,帝國主義就是那個帶來上下不通,昏天暗地的大boss嗎?」

「世事無絕對,被殖民者當然有其合理的仇怒怨恨,但帝國也會遇到困窘為難時刻。」

「例如咧?」

「就拿我們最熟悉,從小必讀其史的東方古老帝國來說吧:

帝國在數千年前,由於技術資源多是自西北方的先進文明傳來,所以取得帝國權力的,通常是掌握這些技術資源的西北方民族。

所謂「王者面南而坐」,就是指這些民族自北而來,面御南方。

中世紀西方陷入黑暗時代,雙方來往斷絕,在失去技術輸入後,東方帝國也開始軍閥割併的千年混亂。

直到啟蒙與工業革命,西方再度取得先進科技,重回東方時,就不是走西北方的舊日路徑,而是跨過大洋,來到古老帝國的東南海域。

彼時帝國封閉已久,自認無求於西方,拒開國門;於是西方再度以先進技術轟開國門,形成今日帝國後代揮之不去的國恥陰影。」

「所以,他們也在古老帝國建立殖民地嗎?」

「他們對東方帝國的欲望在賺取利益,而非推翻帝國,所以他們跟帝國取得的是租界,而非殖民地。」

「租界與殖民地有何不同?」

「就跟妳跟房東租房子,與自己買房子的差別:租約到期,若房東不續租就得還給房東;但買的房子就是妳的了,除非將來房東又要跟妳買回來。」

「那生活在租界的在地住民比生活在殖民地的被殖民者,日子會比較好嗎?」

「主要是看租界管理國,與殖民地統治國的文明程度與治理模式;但一般而言,租界居民會過得比較好些。」

「為什麼?」

「因為租界管理國的目的在賺取利益,不在擴張統治,所以上層管理者會從在地住民中,創造出一個叫做「買辦」的中間階層,來幫他們經營基層社會。」

「就是我們從課本裡看到,說是幫外人欺負本國人的那個「買辦」嗎?」

「呃…被當時的同胞持敵意與懷疑,且被後世課本這樣寫,大概就是「買辦」階層宿命的劣勢吧?」

「啊不然咧?有人願意去做,總是有誘因吧?」

「嗯,上承管理國的授權任命,下接在地住民的人情禮俗,得權審勢,這是上下階層都不及他們的優勢。」

「不就是狐假虎威嗎?」

「不儘然。老虎不是笨蛋,猴子也沒瞎眼,要在這兩邊維持平衡,一不小心,就會失衡跌倒,這是無法避免的風險威脅。」

「那他們的機會是什麼?」

「借位學經營,靠勢做人情,累積自身的實力與資源;租約總有到期的一天,到時不論是獨立或回歸,這群在地的實力掌握者,都會是下一個階段的文明凝結核。」

Bustling Concession, Shanghai

Bustling Concession, Shanghai